Erdgasversorgung in Deutschland

Erdgas: Aktueller Einsatz

Erdgas ist Energieträger für die Wärme- und Stromerzeugung, die Speicherung von Energie und für den Ausgleich für aus erneuerbaren Energien erzeugten Strom und wichtiger Einsatzstoff vor allem in der Chemieindustrie. Bis zur Ablösung von aus erneuerbaren Energie produziertem Wasserstoff oder der Umstellung auf strombasierte Prozesse wird Erdgas zur Energieversorgung beitragen.

Biogas (Biomethan) lässt sich mit entsprechender Aufbereitung auf Erdgasqualität veredeln und in vorhandene Erdgasnetze einspeisen. So kann es zur Entlastung im Wärmemarkt, im Strombereich und im Kraftstoffbereich beitragen. Bei der Herstellung ist aber darauf zu achten, dass es zu keiner Konkurrenz mit der Produktion von Nahrungsmitteln kommt.

Da die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien je nach Wetterlage und Jahreszeit schwankt, können Erdgaskraftwerke neben anderen Energieträgern oder einer intelligenten Verbrauchssteuerung beim Ausgleich der Produktionsschwankungen spielen.

Bis zur vollständigen Umstellung des deutschen Energieverbrauchs auf erneuerbare Energien und die Nutzung von Wasserstoff wird Deutschland aufgrund seiner sehr geringen Eigenproduktion auch zukünftig in hohem Maße von Erdgasimporten abhängig sein.

Erdgas stellte im Jahr 2022 fast 24 Prozent der in Deutschland verbrauchten Energie zur Verfügung. Maßgeblich für die Entwicklung der Inlandsnachfrage sind die Verbrauchsentwicklungen in den einzelnen Sektoren. Wichtigster Einsatzbereich von Erdgas war im Jahr 2022 mit 37 35 Prozent die Industrie, gefolgt von privaten Haushalten mit 31 Prozent zur überwiegenden Erzeugung von Raumwärme und Warmwasser. Im Jahr 2022 stammten 14 Prozent des in Deutschland erzeugten und in das Stromnetz eingespeisten Stroms aus Erdgas (BDEW 2023).

Infrastruktur

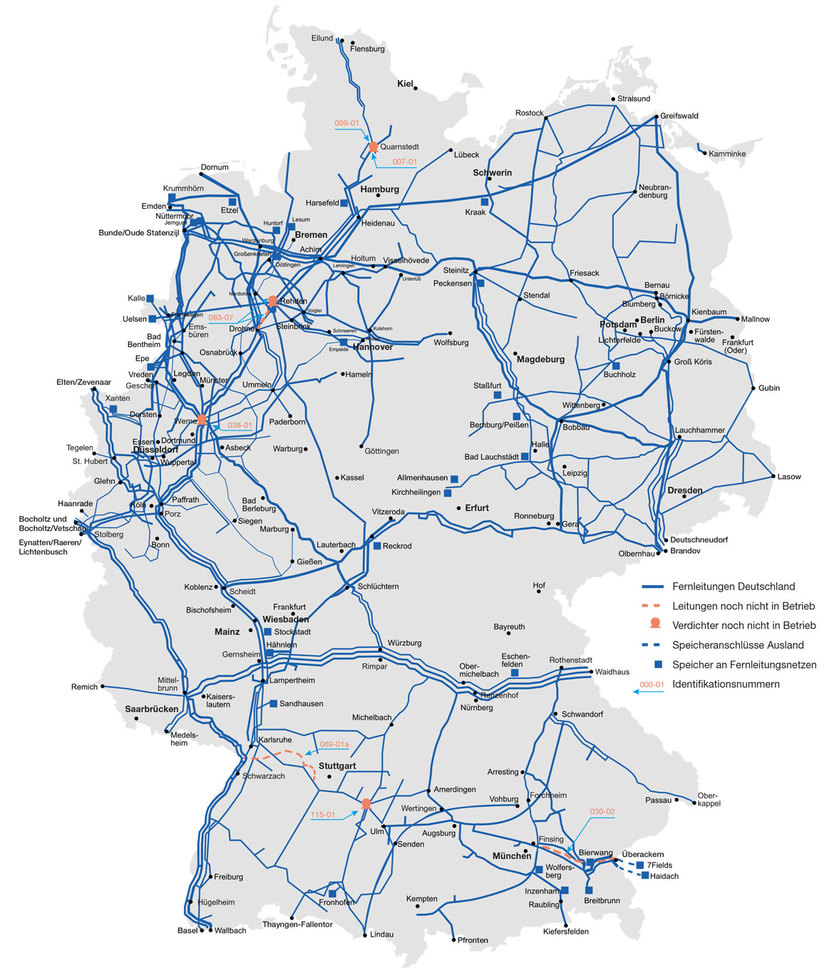

Für Transport und Verteilung des Erdgases sind die Rohrleitungen, aus denen sich das Gasnetz zusammensetzt, von substanzieller Bedeutung. Sie ermöglichen die sichere Lieferung über weite Strecken. Über deutsches Territorium werden erhebliche Gasmengen in andere EU-Staaten transportiert. Die wesentlichen Erdgasfernleitungen sowie deren Grenzübergangspunkte in Deutschland gehen aus nachfolgender Grafik hervor:

Das deutsche Gas-Fernleitungsnetz im Überblick; Stand Februar 2017

© Fernleitungsnetzbetreiber

Hinzu kommt ein engmaschiges Gasverteilnetz bis hin zum Endverbraucher. Das deutsche Gasnetz besteht zum einem aus dem Fernleitungsnetz mit einer Länge von ca. 40.000 Kilometern sowie dem Verteilnetz mit einer Länge von ca. 555.000 Kilometern.

Der Ausbau des deutschen Gasleitungsnetz geschieht anhand des Netzentwicklungsplans Gas (NEP Gas). Der NEP Gas ist ein von den deutschen Fernleitungsnetzbetreibern (FNB) erstellter Plan, der die Entwicklung des Gasnetzes in Deutschland für die nächsten zehn Jahre vorausschaut. Der NEP Gas wird alle zwei Jahre aktualisiert und muss von der Bundesnetzagentur genehmigt werden. Der NEP Gas enthält Informationen über den Bedarf an Gasinfrastruktur, die geplanten Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung des Gasnetzes sowie Maßnahmen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Der NEP Gas ist außerdem ein wichtiges Instrument für die Planung und Umsetzung der Energiewende in Deutschland und der damit verbundenen zukünftigen Rolle von Wasserstoff.

Regulierung und Handel

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) ist die Regulierungsbehörde für den deutschen Gasmarkt. Sie ist verantwortlich für die Regulierung der Netzentgelte und die Überwachung der Gasnetzbetreiber. Verschiedene Gesetze gewährleisten Wettbewerb und Verbraucherschutz.

Um den europäischen Gasmarkt weiter zu liberalisieren und zu harmonisieren, wurden von der Europäischen Union bisher drei Binnenmarktpakete für den Gasmarkt verabschiedet. Sie haben dazu beigetragen, einen offenen und wettbewerbsfähigen Gasmarkt zu schaffen und die Marktintegration sowie die Interoperabilität der Gasnetze zu verbessern. Das dritte Binnenmarktpaket 2019 zielte darauf ab, die Verbraucherrechte und die Versorgungssicherheit zu stärken. Die aktuellen Verhandlungen um ein viertes Binnenmarktpaket fokussieren insbesondere auf die Rolle von Wasserstoff in einem zukünftigen europäischen Energiesystem.

Im Zuge der Energiekrise im Jahr 2022 wurden eine Reihe von regulatorischen Maßnahmen ergriffen. So wurden zur unmittelbaren Stabilisierung der Gasversorgung Schlüsselunternehmen unter Treuhandverwaltung gestellt, mit Fremd- und Eigenkapital versorgt sowie im weiteren Verlauf verstaatlicht. Um die Versorgungssicherheit mit Erdgas in Deutschland zu gewährleisten, wurden mit dem Gesetz vom 26. April 2022 zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes zur Einführung von Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen gesetzliche Mindestfüllstände für Gasspeicheranlagen erlassen. Diese Regelungen sehen die Befüllung der Gasspeicher am 1. Oktober zu 80 Prozent, am 1. November zu 90 Prozent und am 1. Februar zu 40 Prozent vor.

Der deutsche Gasmarkt zeichnet sich durch eine Vielzahl privatrechtlich organisierter Marktakteure in den Bereichen Gasnetze, Speicherbetrieb und Handel aus. Bis September 2021 gab es zwei Marktgebiete (Net Connect Germany, NCG, und Gaspool), mit je einem Marktgebietsverantwortlichen, der für die effiziente Abwicklung des Gasnetzzugangs und des Marktgeschehens sorgte. Am 1. Oktober 2021 startete das deutschlandweite Marktgebiet Trading Hub Europe (THE).

Der Zusammenschluss deutscher Fernleitungsnetzbetreiber Trading Hub Europe GmbH (THE) übernimmt die Rolle des Marktgebietsverantwortlichen für das gesamtdeutsche THE-Marktgebiet und betreibt es im Sinne der „Vereinbarung über die Kooperation“ gemäß § 20 Absatz 1 Buchstabe b EnWG der Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen. Zu den Aufgaben des Marktgebietsverantwortlichen gehören das Bilanzkreismanagement, das Regelenergiemanagement sowie die Bereitstellung und den Betrieb des virtuellen Handelspunkts THE. Seit dem Jahr 2022 übernimmt die THE GmbH darüber hinaus gesetzliche Aufgaben zur Sicherung der Versorgungssicherheit in Deutschland. Das Hochdruckleitungssystem im THE-Marktgebiet entspricht dem gesamten deutschen Fernleitungsnetz und verbindet mehr als 700 nachgelagerte Netze.

Auf dem deutschen Gasmarkt agieren derzeit 16 Fernleitungsnetzbetreiber für Erdgas. Davon sind zwölf Unternehmen Mitglieder des Branchenverbands Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V. (FNB Gas). Weitere Akteure sind die Verteilernetzbetreiber, Speicherbetreiber sowie Handelsunternehmen.

Importe und Produktion von Erdgas in Deutschland

Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 47 Milliarden Kilowattstunden Erdgas gefördert. Der Anteil der inländischen Förderung an der Deckung des Primärenergieverbrauchs in Deutschland belief sich dabei auf fünf Prozent. Die inländische Erdgasförderung ist im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent gesunken. Neben der inländischen Produktion wird knapp 95 Prozent des deutschen Erdgasbedarfs importiert. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 1.441 Terrawattstunden (TWh) Erdgas nach Deutschland importiert (2021: 1.673 TWh). Die größte Liefermenge stammte mit 33 Prozent aus Norwegen, gefolgt von Russland mit 22 Prozent. Nach dem Stopp der russischen Lieferungen ab September 2022 (insbesondere durch die Sabotage der Offshore Pipeline Nord Stream 1) wurde der direkte Import von russischem Erdgas nach Deutschland komplett eingestellt. Im ersten Quartal des Jahres 2023 waren somit die größten Pipelineexporteure von Erdgas nach Deutschland Norwegen (42 Prozent), die Niederlande (29 Prozent) und Belgien (23 Prozent) (BDEW 2023). Das Erdgas aus den Niederlanden und Belgien kommt zum größten Teil über die dortigen Terminals für den Import von Flüssigerdgas (LNG-Terminals). Nach der Inbetriebnahme von LNG-Terminals in Deutschland im Dezember 2022 wurden bis Ende des ersten Quartals 2023 bereits ca. zwei Milliarden Kilowattstunden Erdgas in 18 Schiffsladungen in das deutsche Erdgasnetz eingespeist (ICIS 2023); dies entspricht fünf Prozent der gesamten nach Deutschland importierten Erdgasmenge.

Eine weitere Ansicht zu den deutschen Gasimporten finden sie hier.

Aufgrund der hohen Importabhängigkeit spielen die Instrumente zur Gasversorgungssicherheit eine zentrale Rolle. Weitere Informationen zu den Instrumenten der Gasversorgungssicherheit erhalten Sie hier.

Preise und Kosten für Erdgas

Wie für andere Waren und Dienstleistungen werden die Preise für Erdgas und Flüssigerdgas auf der Basis von Angebot und Nachfrage auf den entsprechenden Märkten frei gebildet. Unterschiedliche Kostenbestandteile liegen den Preisen zu Grunde.

Die Beschaffungskosten beinhalten den Einkaufspreis für Erdgas sowie alle seine Transportkosten. Die Verteilungskosten sind alle Kosten der Weiterleitung des Erdgases an die Endkunden. Darin enthalten sind auch alle Kosten, die mit dem Ausbau und der Instandhaltung des Erdgasnetzes verbunden sind.

Der Erdgassteuer liegt das Energiesteuergesetz zugrunde. Mit diesem wird die Verbrauchsmenge an Erdgas in den verschiedenen Einsatzbereichen besteuert.

Die Konzessionsabgabe müssen die Netzbetreiber an die jeweilige Gemeinde entrichten, wenn sie öffentliches Gebiet für das Verlegen und Betreiben von Gasleitungen nutzen.

Bis zum Ende des Jahres 2021 war die Volatilität der Marktpreise für Erdgas relativ gering. Im Vorfeld und in der Folge des völkerrechtswidrigen russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 und der damit einhergehenden Reduzierung der Liefermengen an Erdgas stiegen die Preise für Erdgas rasant an. Während im Februar 2022 die Börsenpreise für Erdgas nach einem Allzeithoch im Dezember 2021 sich wieder bei 70-90 Euro je Megawattstunde (Euro/MWh) eingependelt hatten, schoss der Preis Ende August 2022 auf über 300 Euro/MWh (EEX, BNetzA 2023). Am kurzfristigen Handelsmarkt betrug der Preis für Erdgas im Jahr 2022 durchschnittlich 125 Euro/MWh (EEX 2023). Im ersten Halbjahr 2023 pendelte sich der Terminmarkt für Lieferungen im kommenden Jahr auf ca. 50 Euro/MWh ein. Der kurzfristige Handelsmarkt stieg zu Beginn des Jahres bei ca. 70 Euro/MWh ein, fiel im zweiten Quartal 2023 auf ca. 22 Euro/MWh und lag am Ende des ersten Halbjahres 2023 jedoch bereits wieder bei ca. 35 Euro/MWh. Der Erdgasmarkt zeigte sich somit im ersten Halbjahr 2023 weiterhin volatil und zeichnet eine weiterhin bestehende Unsicherheit mit Blick auf den Winter 2023/24 ab. Grundsätzlich hat sich der Erdgasmarkt im Vergleich zum Jahr 2022 wieder beruhigt, jedoch auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise im Jahr 2022.

Um die Marktpreise während der Krise wieder zu senken, war ein eng koordiniertes Vorgehen der Bundesregierung mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union notwendig. Im Verlauf des Jahres 2022 wurden verschiedene Maßnahmen zur Bewältigung der akuten Energiekrise und zur Vorbeugung einer sich eventuell verschlimmernden Versorgungssituation von den EU-Mitgliedstaaten verabschiedet. Dazu gehörte auch die Verordnung (EU) 2022/1369 über koordinierte Maßnahmen zur Senkung der Gasnachfrage – die sog. EU-Einspar-VO. Darin verpflichteten sich die Mitgliedstaaten zunächst freiwillig, ihre Gasnachfrage bis zum 31. März 2024 um bis zu 15 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Gasverbrauch im entsprechenden Zeitraum der letzten fünf Jahre zu reduzieren. Diese und weitere regulative Maßnahmen trugen dazu bei, dass sich der Markt für Erdgas grundsätzlich entspannte und auch die Preise für Erdgas seit dem Winter 2022/23 sanken.

Weitere Informationen zu den Gaspreisen erhalten Sie hier.

Bewältigung der Erdgaskrise im Jahr 2022 und darüber hinaus

Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine reduzierten sich nicht zuletzt durch die Sabotage der Nord Stream 1-Pipeline die direkten physischen Gasimporte nach Deutschland. Um das damit einhergehende Risiko einer Unterversorgung Deutschlands mit Erdgas zu reduzieren und die Sicherstellung der Versorgungssicherheit zu gewährleisten, rief das BMWK nach dem Notfallplan Gas am Mittwoch, 30. März 2022, die Frühwarnstufe und am Donnerstag, 23. Juni 2022, die Alarmstufe nach Notfallplan Gas aus. Mit der Ausrufung der Krisenstufen trat das Krisenteam Gas, bestehend aus BMWK, BMI, Bundesnetzagentur, Bundesländern, Marktgebietsverantwortlichem, Fernleitungsnetzbetreibern und BDEW zusammen, um die Situation kontinuierlich zu bewerten. Aufgrund der Verlängerung der EU-Gas-Einspar-VO und der grundsätzlich geänderten Versorgungssituation im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Versorgungssituation mit Erdgas weiterhin angespannt, wenn auch weniger kritisch als zu Beginn des Winters 2022/23. Auf Bundesebene bedarf es weiterhin der Aufrechterhaltung notwendiger Maßnahmen, die direkt an die Aufrechterhaltung der Krisenstufe geknüpft sind. Diese Maßnahmen unterstützen bzw. gewährleisten letztlich die weiteren Vorbereitungen sowie die Wiederbefüllung der Erdgasspeicher mit Blick auf die Versorgungssituation im Winter 2023/24.

Weitere Informationen zur Bewältigung der Erdgas- bzw. Energiekrise im Jahr 2022 erhalten Sie hier.