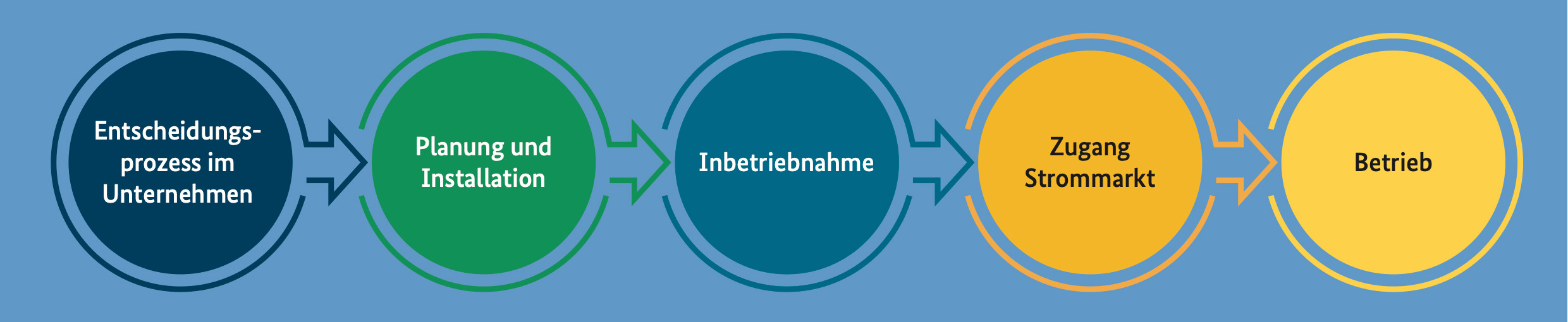

In den Workshops untersuchen wir einen bestimmten Fall aus der Praxis. Das kann eine Lebenslage oder ein Investitionsvorhaben sein, zum Beispiel: Ein Unternehmen möchte eine Photovoltaik-Anlage (PV) installieren. Für diesen Fall schauen wir uns dann systematisch an, wie die vielen Vorschriften zusammenspielen. Unser Ziel: praxis- und vollzugstaugliche Gesetze.

Mit dieser Methode haben wir in unserem ersten Praxischeck „Errichtung und Betrieb von PV-Anlagen im Einzelhandel“ über 50 Hindernisse identifiziert, die einem beschleunigten PV-Ausbau und der Ausschöpfung von Flächenpotenzialen entgegenstehen. Zu diesem Ergebnis wären wir nicht gekommen, hätten wir uns – wie bisher beim Bürokratieabbau üblich – vor allem auf den Erfüllungsaufwand einzelner Paragrafen konzentriert. Mit der Berechnung des Erfüllungsaufwands neuer Vorschriften hat die Bundesregierung im Jahr 2006 zwar einen Kulturwandel bewirkt: Kostentransparenz und damit die Grundlage für Entscheidungen bei der Gesetzgebung wurden maßgeblich verbessert. Das ist wichtig, reicht aber nicht für spürbare Entlastungen, wie die Ergebnisse des Praxischecks PV zeigen.

Die im Praxischeck erkannten energierechtlichen Hemmnisse haben wir in der PV-Strategie adressiert, beispielsweise den Zertifizierungsstau bei Photovoltaikanlagen ab 135 kWp und die zu langen Verfahren beim Netzanschluss. Entsprechende Lösungen haben wir mit dem Solarpaket I, das am 16. Mai 2024 in Kraft getreten ist, umgesetzt. Dabei ist zum Beispiel auch die Anmeldung beim Netzbetreiber für Balkon-PV entfallen und die Weitergabe von PV-Strom in Mietshäusern oder Wohnungseigentümergemeinschaften deutlich erleichtert worden. Hindernisse im Zuständigkeitsbereich anderer Ministerien blieben nicht unbeachtet und wurden bereits in entsprechenden Gesetzentwürfen berücksichtigt.

Das BMWK wendet das Instrument der Praxischecks nach den positiven Reaktionen aus der Praxis zum PV-Projekt auch auf weitere Politikfelder an. Weitere Praxischecks haben wir beispielsweise zu den folgenden Themen durchgeführt:

- Praxischeck zur Genehmigung von Windenergieanlagen an Land

Im Oktober 2023 haben wir in Kooperation mit Baden-Württemberg einen Praxis-Workshop durchgeführt, in dem wir gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Unternehmen (sog. Projektierer) und der Vollzugsebene in Baden-Württemberg systematisch Genehmigungsverfahren diskutiert haben. Dabei konnten wir 34 Maßnahmenvorschläge ermitteln, wie Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen an Land vereinfacht und beschleunigt werden können. Nähere Informationen finden Sie hier. - Praxischeck zur Planung und zum Betrieb von Wärmepumpen

Für diesen Praxischeck haben wir im Frühjahr und Sommer 2023 zwei Workshops mit Handwerkerinnen und Handwerkern, dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVHSK) sowie Energieexpertinnen und Energieexperten der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) organisiert. Im Ergebnis wurden nur wenige Bürokratie-Hemmnisse identifiziert, die BMWK bereits durch laufende Aktivitäten adressiert bzw. bearbeitet. Weitere Informationen finden Sie hier. - Praxischeck zum Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G)

Mit diesem Praxischeck wurde als Pilotprojekt erstmals ein Gesetzgebungsverfahren begleitet. Hierzu haben wir im Januar 2024 einen Workshop mit Energieauditoren (Adressaten des EDL-G) und Mitarbeitern aus dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA – Vollzugsbehörde für das EDL-G) die Praxistauglichkeit des EDL-G auf den Prüfstand gestellt. Die Ergebnisse und weitere Informationen zum Check finden Sie hier.

Darüber hinaus laufen weitere Praxischecks, zum Beispiel zur Genehmigung von Schwerlasttransporten (Hamburg in Kooperation mit BMWK) und zu Unternehmensgründungen (mit Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg). Weitere sind geplant, beispielsweise zu den Themen Lebensmittelhandwerk und Gastgewerbe.

Außerdem haben wir systematisch alle Informationspflichten im Zuständigkeitsbereich des BMWK überprüft und dabei aktiv die Praxis bzw. die Berichtspflichtigen mit einbezogen. Die dabei identifizierten Entlastungsmaßnahmen finden Eingang sowohl in das Bürokratieentlastungsgesetz als auch in andere Gesetzgebungsverfahren des BMWK.

Gemeinsam mit dem Handwerk hat das BMWK zudem einen ressortübergreifenden Workshop zum Bürokratieabbau durchführt. Ziel war es, gemeinsam mit der Praxis Bürokratieabbauvorschläge und dahinterliegende Hemmnisse zu erörtern sowie Lösungsansätze zu diskutieren, die den Handwerksbetrieben spürbare Erleichterungen bringen könnten. Im Unterschied zum üblichen schriftlichen Austausch von Stellungnahmen zwischen Ressorts und Verbänden ermöglicht ein solcher direkter Dialog ein besseres Verständnis von Bürokratieabbauvorschlägen und den dahinter liegenden Hemmnissen. Die erarbeiteten Entlastungsmaßnahmen werden sowohl im Bürokratieentlastungsgesetz als auch anderen Gesetzgebungspaketen wie dem Vergabetransformationspaket adressiert.